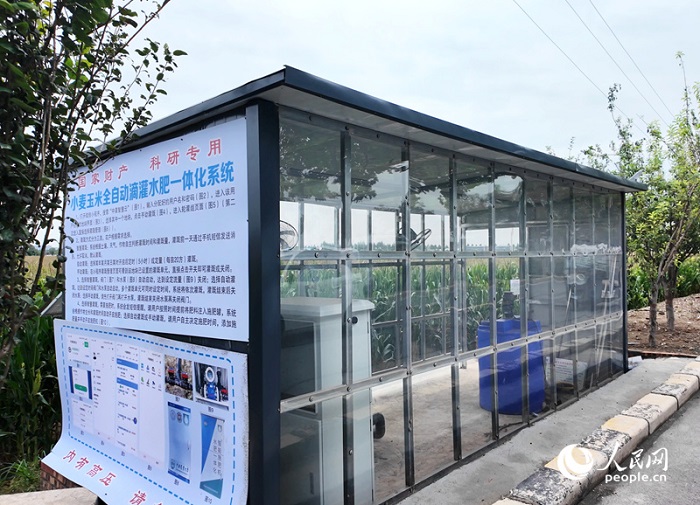

小麦玉米全自动滴灌水肥一体化系统。人民网记者 时岩摄

这个夏天,河南获嘉县照镜乡樊庄村58岁的宋金艳格外从容,百余亩玉米从播种到收获,他没钻过一次地。“往年浇地昼夜守着,三伏天晒得脱皮,今年用了智慧灌溉,不用下地就能自动浇水施肥!”9月中旬,老宋打理着晒场,期待收获,“夏天虽旱,但水肥供应科学及时,玉米收成仍有好盼头!”

老宋家的智慧灌溉和轻松种田,得益于中国农业科学院农田灌溉研究所(以下简称“灌溉所”)研发的作物高效用水智能决策系统。据介绍,系统整合“适配、决策、管控”功能,通过采集农田与气象信息并用模型精准计算水肥用量,联动装备自动灌溉施肥,破解传统种植粗放问题,既实现了无人田管,还能应对极端天气,成为黄淮海平原玉米节水增产的“绿色良方”。

老宋家的玉米地里,青绿的秸秆齐整排列,田垄间藏着细密的滴灌带。作为我国玉米核心产区,黄淮海平原正大规模推广密植技术,“没有适地化水肥一体化技术配套,密植反而会让玉米生长不均。”灌溉所作物需水与调控团队研究员刘浩坦言。

要让密植真正发挥增产作用,关键在“量体裁衣”。灌溉所在获嘉建设适地化改造试点,摸清当地水源、土壤和作物特性,根据玉米生长期需求,提出结合降水情况补灌施肥详细策略,并针对性调整滴灌带流量、轮灌单元等参数,最终形成“密植品种+宽窄行种植+小量高频滴灌”的优化方案,还配套了过滤器选型等技术细则,解决了技术适配难题。

“技术得跟着地走,跟着水泵走。”刘浩回忆去年为老宋设计方案的细节,测准机井每小时出45立方米水,结合地块中间高南北低的地形特点,将支管设在地块中央,设置了8个轮灌组。配合宽窄行种植模式,选用1米3个滴头、单滴头每小时2.0至2.5升出水量的滴灌带,实现窄行供水、宽行控水,提高水肥利用率。“这样既保证每株玉米都喝上‘及时水’,又防止爆管堵塞,水肥利用率最高,性价比最高。”

好技术还需手把手推广。灌溉所联合获嘉县农业事务中心土肥站把培训班开在田间,现场指导,随时解答。“今年获嘉42万亩玉米,5万多亩用上了这套技术。”土肥站站长王庆安说,高温干旱时,他靠灌溉所的预报指导农户调整灌溉施肥节奏,密植地块不仅没减产,还预计比普通地块多收200斤以上。

照镜乡大田里,老宋家的农田格外醒目。水肥一体机、变频柜、过滤器等在泵房“待命”,视频监控设备运行状况良好,电动球阀、墒情检测仪等在田间“站岗”。去年用密植滴灌尝到增产甜头的老宋,今年在大儿子宋跃民坚持下用上智慧灌溉系统,不用再拧阀门、盯施肥,轻松之余满是惊讶:“竟然比我还会种地!”

装备升级肉眼可见,而真正省力的关键是发号施令的“智慧大脑”——作物高效用水智能决策系统。

小麦玉米全自动滴灌水肥一体化系统。人民网记者 时岩摄

“气候是耕作最大的变量。”刘浩说,黄淮海平原夏玉米雨热同期,农民种地凭经验,无法准确应对极端天气。而灌溉所研发的作物高效用水智能决策系统则可以自动采集土壤墒情、气象预报等地块数据,结合内置的作物生长需水规律模型,实时调整灌溉量与频次,下发指令并通过装备按需自动供水、动态调控,从容应对天气变化。

如今我国农业正快步走向现代化,就要求推动一线生产从粗放管理转向精耕细作。“系统核心是把控‘变与不变’。”灌溉所研究员宋妮介绍,多年来灌溉所研究掌握了黄淮海平原夏玉米需水需肥规律,这是不变的,但不同地区土壤、年度气候有差异,团队便在系统中植入获嘉本地数据,让方案因地制宜。

灌溉时间判断有双保险,墒情低于下限自动报警,再结合作物系数、气象数据计算蒸发量并确定补水量。施肥也更精细,传统一季施两次肥,智慧系统按玉米生长节奏分四次施,用量能减30%,还会匹配送肥和用水时间让养分停在主根层,这是人工做不到的精细度。

“今年玉米灌浆前高温天旱,植株易受损,有些农户会大水大肥补救,易致旱涝急转、肥料流失、滋生虫害。”老宋也不放心,就去地里查看,没成想系统已动态调整,及时保墒补肥,“玉米授粉没受影响。”

目前,“智慧大脑”已内置小麦、玉米、棉花三种作物模型,能按地区定制智慧灌溉方案,系统能省工稳产,每亩比漫灌节水50%以上。

“不会用、不好用”曾是农户对新技术的顾虑,如今智慧灌溉系统采用前后端分离设计,“智慧大脑”在后台发号施令,农户只需打开“中灌智慧云”小程序便可查看系统工作状态。

“以前浇水靠估,现在浇多少水、施多少肥,系统全算好。”老宋不喜欢看手机,宋跃民就时常查看,8月的一张小程序截图显示:“3号区已灌溉2.5小时,执行27.8%,计划19:40施肥,22:15关闭阀门”,进度一目了然。“从家骑电车到地里只用3分钟,喊父亲推下电闸就行,不耽误事。”

更让人欣喜的是,技术还引回了年轻人。老宋23岁的小儿子宋齐文,以前嫌种田累、没前途,一直在外打工。今年见哥哥用手机种地,他动了心:“不用钻地、熬夜,种地居然这么轻松。”他留下来学操作,还考了无人机证书,“平台设好了参数,调水肥不用拧阀门,种地之余帮人飞防打药,在家门口就有好营生。”